Martha Collins siempre había creído que había educado a su hijo para que fuera bondadoso. Dedicó treinta años a la enseñanza de literatura en el instituto Roosevelt de Chicago y otros cuarenta y dos a crear un hogar lleno de ternura, libros y comidas reconfortantes. Pero el tiempo tiene una forma extraña de cambiar a las personas, o quizás de revelarlas.

Una tarde de principios de primavera, Martha iba sentada en el asiento del copiloto del sedán plateado de su hijo Daniel mientras recorrían la ciudad. Daniel, ahora un exitoso ejecutivo de marketing de casi cuarenta años, intentaba convencerla de que se mudara a la residencia para adultos mayores Golden Acres.

—Mamá, es un buen sitio —insistió Daniel, apretando con fuerza el volante—. Tendrías enfermeras, actividades, amigos…

—Tengo mi casa —interrumpió Martha en voz baja—. Tengo mi independencia. No estoy preparada para que me encierren en algún sitio.

Daniel suspiró —un suspiro largo, frustrado, cansado—. Un suspiro de esos que duelen más que las palabras.

“Estás siendo irrazonable, mamá.”

Martha giró la cara hacia la ventana. —No, Daniel. Te estoy pidiendo que me escuches.

Pero Daniel no hizo caso. En vez de eso, aparcó el coche contra la acera. Con fuerza.

“Si tanto deseas la independencia, entonces búscate tu propio camino a casa”, espetó.

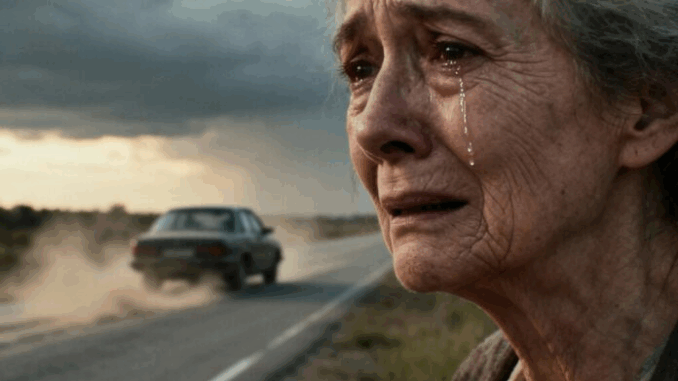

Antes de que Martha pudiera responder, Daniel abrió las puertas. Confundida, con el corazón palpitante, salió. Esperaba que se calmara, que diera una vuelta, que se disculpara.

Pero se marchó en coche.

Su bolso —con la cartera— seguía en el suelo del coche. La batería de su móvil parpadeaba al 3%. Una brisa fría recorrió la parada de autobús casi vacía, despeinándole el pelo gris.

Se sentó, sintiéndose a la vez invisible y ridícula.

Fue entonces cuando una voz masculina y tranquila a su lado dijo: “No pude evitar escuchar su situación”.

Martha alzó la vista. Un hombre bien vestido, de unos setenta años, estaba sentado con un bastón blanco apoyado en el banco. Llevaba gafas de sol oscuras.

—Me llamo Robert Wilson —dijo—. Y creo que su hijo cometió un grave error.

A Martha se le hizo un nudo en la garganta. La vergüenza le quemaba el pecho. Intentó levantarse e irse, pero le temblaban las rodillas.

Robert inclinó ligeramente la cabeza, como si viera sin ver.

—Finge que eres mi esposa —dijo en voz baja—. Mi chofer está en camino. Deja que te vea partir con dignidad.

Antes de que Martha pudiera preguntar por qué, un elegante coche negro se detuvo junto a la acera.

James, el chofer, salió con la elegancia de quien llevaba años haciéndolo. Abrió la puerta trasera e hizo una leve reverencia. «Señora Wilson», dijo, siguiendo a la perfección el plan de Robert.

Martha dudó, pero la alternativa era esperar sola un autobús que quizá nunca llegara. Dejó que Robert la tomara del brazo y juntos entraron en el coche. El interior olía a cuero pulido y a un sutil aroma a sándalo.

Mientras la ciudad se desdibujaba ante sus ojos, Robert habló con calma, con voz precisa. —Te mereces respeto, Martha. Nadie tiene derecho a decidir tu vida por ti, ni siquiera tu hijo.

Martha parpadeó para contener las lágrimas. “¿Por qué me ayudas?”

—Porque —dijo Robert— entiendo lo que se siente al ser subestimado.

El coche pronto se detuvo en una finca cerrada: una elegante mansión colonial rodeada de setos recortados y magnolias en flor. Martha se quedó mirando, atónita. Robert no había mencionado nada sobre riqueza.

Dentro, todo era cálido y acogedor, nada que ver con la fría opulencia de mármol que esperaba. Había estanterías que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, sillones cómodos y la luz del sol filtrándose a través de cortinas de encaje. Se sentía como si alguien viviera allí de verdad, no solo como si fuera el dueño.

Mientras tomaban un té Earl Grey, Martha le contó la verdad a Robert: sobre su viudez, sobre cómo Daniel poco a poco iba tomando el control de sus decisiones, sobre cómo se sentía relegada.

Robert escuchaba atentamente, con las manos cruzadas y la cabeza girada hacia ella como si viera cada una de sus expresiones.

—Mi hija hacía lo mismo —dijo en voz baja—. Cuando perdí la vista… todos decidieron que necesitaba que me controlaran. Que era frágil. Quebradizo. Que valía menos. —Apretó la mandíbula—. Pero la ceguera no me afectó. Solo su confianza.

Martha sintió que algo hacía clic: dos vidas que transcurrían en paralelo.

Cuando James la llevó a casa esa misma noche, Daniel estaba dando vueltas afuera. La preocupación se reflejaba en su rostro. En el momento en que vio el auto de lujo, su expresión cambió drásticamente: sorpresa, confusión, inquietud.

Robert salió primero. Con serena dignidad, le ofreció la mano a Martha. «Hasta mañana», dijo. «Tenemos que hablar más».

Daniel se acercó rápidamente. —Mamá, ¿quién es él?

Martha miró a Robert, luego a Daniel.

—Él es alguien que me ve —respondió ella.

Y por primera vez, Daniel no supo qué decir.

Pero más tarde esa noche, Martha descubriría algo impactante sobre Robert…

La noche siguiente, Martha llegó a la mansión de Robert para cenar. La casa estaba más tranquila esta vez. Más íntima. Menos ostentosa. Cenaron en una habitación más pequeña junto a una cálida chimenea, con música suave de fondo.

Pero Martha no había olvidado la pregunta que la quemaba por dentro.

—Robert —dijo ella con dulzura—, ¿puedo preguntarte algo? Ayer, en la parada del autobús… giraste la cabeza cuando llegó el coche. Antes de que hiciera ningún ruido.

Robert hizo una pausa, con el tenedor suspendido en el aire.

Martha continuó con cautela: «Y hoy, serviste el té sin tantear las tazas. Caminaste por esta casa sin dudar. Ni una sola vez buscaste apoyo. Robert… ¿de verdad estás ciego?».

Silencio.

Entonces, lentamente, Robert se quitó las gafas oscuras.

Sus ojos estaban claros.

Concentrado.

Vidente.

Martha jadeó.

—No siempre fui ciego —dijo Robert en voz baja—. Perdí la vista una vez, pero después de varias cirugías, la recuperé. Solo mi hija y mi chofer lo saben. Y ahora tú.

—Entonces, ¿para qué fingir? —susurró Martha.

—Porque ser ciego me salvó la vida —dijo con voz temblorosa—. Hace quince años, mi empresa se ganó enemigos. Enemigos peligrosos. Amenazaron a mi familia. Seguían a mi hija. Necesitaba desaparecer, pero un multimillonario no se esfuma así como así. Así que creé una versión de mí mismo que el mundo dejara en paz.

A Martha le dolía el corazón, no de miedo, sino de comprensión.

—Vives atrapada dentro de tu propia protección —murmuró.

—Sí —dijo Robert, sosteniendo su mirada—. Hasta que te conocí. Tú me viste a mí… no mi riqueza, no mi historia, no la imagen que me había creado. Viste la verdad porque estuviste dispuesta a mirar.

El aire se sentía cálido. Denso. Real.

Antes de que pudieran volver a hablar, la puerta principal se abrió de golpe.

—¿Sofía? —Robert se puso de pie.

Su hija entró con paso firme, la mirada penetrante. “Papá, la prensa está haciendo preguntas. Alguien está investigando tu estado. No tenemos mucho tiempo”.

Vio a Martha —luego los vasos sobre la mesa— y se quedó paralizada.

—¿Se lo contaste? —susurró Sofía.

—No —dijo Martha en voz baja—. Yo lo descubrí. Y lo protegeré.

Sofía miró entre ellos y asintió lentamente.

Los tres se sentaron juntos; ya no había secretos, solo decisiones.

Martha colocó su mano sobre la de Robert.

“No tienes que esconderte para siempre”, dijo.

Y fue el comienzo, no solo de un romance, sino de recuperar una vida.

Để lại một phản hồi