Mis suegros me quitaron todo después de que murió mi esposo… hasta que el abogado me reveló una verdad que estaba a punto de cambiar mi vida.

Me llamo Ana, y hace cinco años era solo una bibliotecaria de provincia, convencida de saber cómo sería mi vida. Nunca imaginé que un martes lo cambiaría todo.

Fue en una colecta de libros donde lo conocí: David Rodríguez. Tranquilo, atento, auténtico. Nunca me habría imaginado que este hombre pertenecía a una de las familias más ricas del país, dueñas de un conglomerado industrial multimillonario. David nunca se comportó como un millonario; ocultó deliberadamente la magnitud de su fortuna porque quería ser amado por quien era, no por lo que tenía. Y yo lo amaba exactamente así.

Cuando conocí a sus padres, Isabel y Fernando Rodríguez, entendí por qué valoraba tanto su sencillez. Me miraban como si fuera invisible.

—¿Trabajas en una biblioteca? —preguntó Isabel con un tono cargado de desprecio—. Qué… curioso.

Él siguió enfatizando las diferencias entre nuestros mundos, dejándome claro que, a sus ojos, yo no era digna de su hijo.

Pero a David no le importó nada de eso. Me amaba sin reservas. Cuando sus padres boicotearon nuestra boda, me tomó la cara entre las manos y dijo:

—Están perdidos, amor. Hoy es nuestro día.

Celebramos una ceremonia pequeña pero hermosa. Pensé que tendríamos décadas para demostrarles que estaban equivocados.

Vivimos tres años de pura felicidad. Una verdadera historia de amor. Pero los cuentos de hadas no te enseñan a sobrevivir a una llamada que te destroza el mundo.

Un martes por la mañana, el asistente de David me llamó:

—Señora Rodríguez, necesita venir al hospital urgentemente. David se desmayó en la junta directiva.

Llegué en un estado de total confusión, pero ya era demasiado tarde. Un infarto repentino a los 32 años. Cuando entré en ese pasillo estéril, la persona que amaba ya no estaba.

El funeral fue una pesadilla. Isabel tomó el control total, como si yo fuera una intrusa en lugar de su esposa. Me sentí como una extraña despidiendo a mi propio esposo.

Días después, el notario leyó el testamento oficial: todo se transfirió al fondo de la familia Rodríguez. Estaba demasiado devastado para pensar en dinero.

Ese frágil silencio duró solo cinco días. Una mañana me despertó el ruido de camiones en el jardín. Isabel y Fernando estaban allí, firmes como generales.

“¿Qué pasa?” pregunté todavía en pijama.

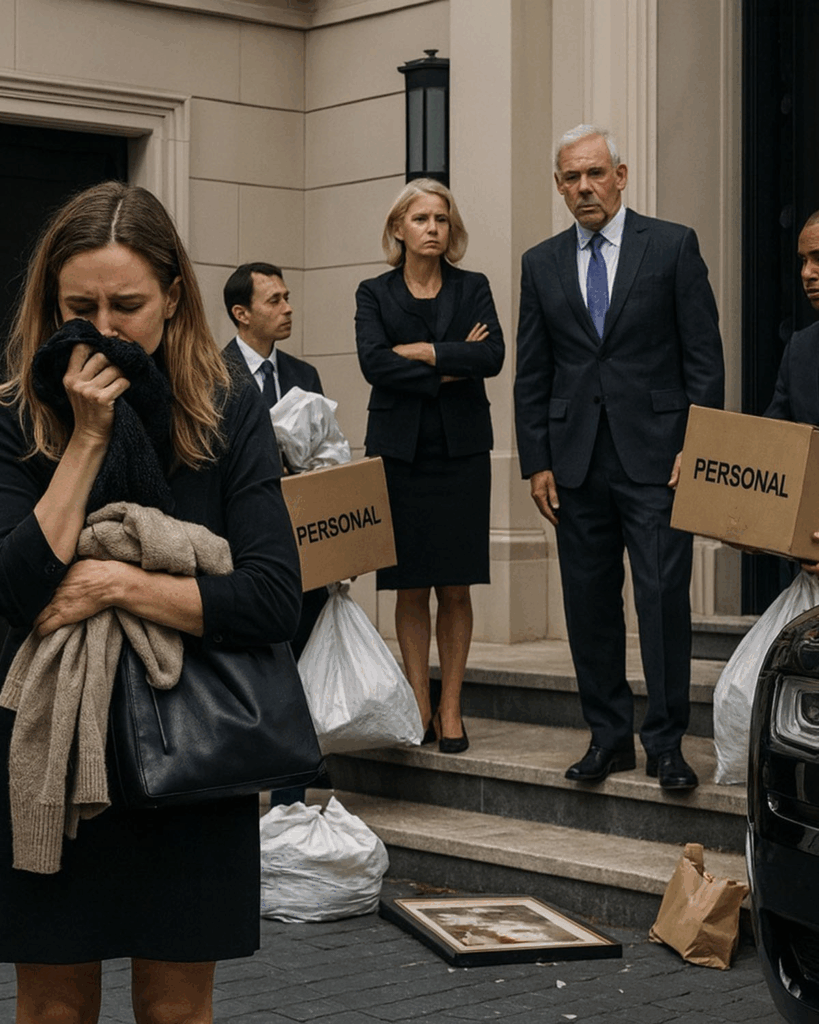

—Esta casa ahora pertenece a la corporación Rodríguez —anunció Isabel con frialdad—. Tienen dos horas para recoger sus pertenencias. Los demás se quedan aquí.

—¡Esta es mi casa! —logré decir—. David y yo vivimos aquí juntos.

Ella soltó una risa seca.

—Y ahora David se ha ido. Solo eras… una molestia de la que nos deshicimos. No tienes ningún derecho. La casa, los coches, todo es de la empresa.

Los guardias me escoltaron mientras intentaba guardar tres años de recuerdos en una maleta. Le rogué que me dejara al menos uno de sus suéteres, algo que aún conservara su aroma. Isabel negó con la cabeza.

—Tu pequeña fantasía se acabó —dijo, quitándose la máscara de cortesía—. Te vas sin nada.

Me fui humillada, destrozada, convencida de haberlo perdido todo. Pero no sabía que sus palabras eran mentira. David no me había dejado en la ruina: me había dejado un arma secreta. Un testamento oculto, una herencia de miles de millones que ni siquiera sus padres conocían.

Y estaba dispuesto a usarlo para recuperarlo todo.

Để lại một phản hồi