Parte I – Comienzos en el polvo y los campos de arroz

Nací en una familia incompleta, de esas donde el silencio reemplazaba las canciones de cuna y las ausencias pesaban más que la presencia. Mis padres se separaron cuando apenas podía caminar. Mi madre, Lorna, me llevó de vuelta a su pueblo natal en Nueva Écija, un lugar donde el horizonte no era más que arrozales, un sol abrasador y los ocasionales susurros de vecinos que siempre sabían más de lo que debían.

Nunca conocí realmente a mi padre biológico. Su nombre, su rostro, su voz, todo se difuminaba en una niebla de recuerdos a medias y preguntas sin respuesta. Lo que sí conocía era el hambre, el dolor de anhelar algo que no podía nombrar y la soledad de ver a otros niños correr a los brazos de sus padres mientras yo solo sujetaba la mano callosa de mi madre.

Luego, cuando tenía cuatro años, mi madre se volvió a casar. Se llamaba Ben , aunque todos lo llamaban Mang Ben . Era obrero de la construcción, sin nada que ofrecer salvo una complexión frágil, oscurecida por años de trabajo bajo el sol, y unas manos tan ásperas que parecían capaces de lijar madera por sí solas.

Al principio, no me caía bien. Salía temprano y llegaba tarde, con la camisa empapada en sudor y el pelo tieso por el polvo. Olía a cemento y acero oxidado. Para un niño, era un extraño que invadía el pequeño espacio que compartía con mi madre.

Pero silenciosamente y con persistencia, lo cambió todo.

Cuando mi vieja bicicleta se rompió, él la arregló.

Cuando mis sandalias se rompieron, él las parchó.

Cuando me acosaban, él no me regañaba como mi madre. En cambio, se subía a su bicicleta oxidada, pedaleaba hasta la escuela y esperaba afuera. Después, de camino a casa, solo dijo:

—No te obligaré a llamarme padre. Pero recuerda esto: Tatay siempre estará contigo si lo necesitas.

Esa noche, susurré la palabra Tatay . Y desde entonces, fue mío.

Parte II – Lecciones de manos callosas

Mi infancia no estuvo marcada por la riqueza, sino por su silenciosa presencia. Nunca tuvo mucho, pero lo dio todo.

Todas las noches, por muy cansado que estuviera, llegaba a casa y preguntaba:

—¿Cómo te fue en la escuela hoy?

No podía ayudarme con álgebra, ni analizar poemas ni explicar teorías científicas. Pero sí podía enseñarme la lección más importante de todas

:

Puede que no seas el mejor de la clase, pero estudia bien. Dondequiera que vayas, la gente respetará tus conocimientos.

Nuestra familia vivía con muy poco. Mi madre cultivaba los campos, él cargaba sacos de cemento y soldaba vigas de acero. Sin embargo, cuando yo soñaba en silencio con la universidad, ambos lloraban, no de miedo, sino de orgullo.

Cuando aprobé el examen de admisión a la universidad en Manila, mi madre lloró a mares. Tatay estaba sentado en la terraza, fumando un cigarrillo barato, en silencio pero radiante de orgullo.

Al día siguiente, vendió su única moto. Con ese dinero y los escasos ahorros de mi abuela, juntaron lo suficiente para enviarme a la escuela.

Parte III – El viaje a Manila

El día que me trajo a la ciudad fue el día en que vi la profundidad de su amor.

Llevaba una gorra de béisbol vieja, una camisa arrugada, zapatos que le apretaban los pies y manchas de sudor en la espalda. En sus manos llevaba no solo mi equipaje, sino también una caja de “regalos de la ciudad”: unos kilos de arroz, un tarro de pescado seco y sacos de cacahuetes tostados.

Antes de dejarme en la puerta del dormitorio, me dijo en voz baja:

—Hazlo lo mejor que puedas, niña. Estudia bien.

Más tarde, al abrir la comida de mi madre envuelta en hojas de plátano, encontré una pequeña nota doblada. Dentro, con su letra torpe, decía:

—Tatay no entiende lo que estás estudiando. Pero sea lo que sea, Tatay se esforzará. No te preocupes.

Lloré en mi almohada esa noche, agarrando la nota como si fuera un salvavidas.

Parte IV – El peso del sacrificio

La universidad fue dura. El posgrado fue aún más duro. Trabajaba por las noches dando clases particulares a niños, traducía documentos y vivía a base de fideos instantáneos. Cada día festivo, al volver a casa, encontraba a Tatay más delgado, con la espalda más encorvada y las manos más agrietadas.

Una vez lo vi sentado al pie de un andamio, jadeando pesadamente tras cargar sacos de arena. Se me partió el corazón. Le dije que descansara. Solo sonrió y dijo:

—Tatay todavía puede. Cuando me siento cansado, pienso: «Estoy criando un doctorado. Eso me enorgullece».

No pude decirle entonces que un doctorado implicaría aún más años de sacrificio. En cambio, le tomé la mano y me prometí en silencio:

Terminaré esto por él.

Parte V – La defensa de la tesis

Por fin llegó el día: mi defensa de doctorado en UP Diliman.

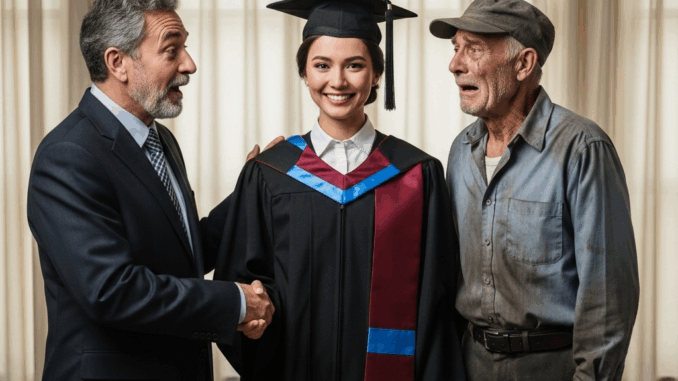

Le rogué a Tatay que asistiera. Al principio se negó, alegando que no tenía ropa adecuada para tal evento. Pero tras mucha persuasión, le pidió prestado un traje a su primo, se puso zapatos una talla más pequeños y se compró un sombrero nuevo en el mercado del distrito.

Se sentó en la última fila, erguido y en silencio, sin apartar la mirada de mí en ningún momento.

Defendí mi tesis con manos temblorosas pero voz firme. Cuando el tribunal finalmente dijo:

—Felicidades, doctor —dije mirando a la multitud. Los ojos de Tatay estaban húmedos, su rostro resplandecía como si todos los años de trabajo se hubieran cristalizado en ese instante.

Parte VI – Un reconocimiento inesperado

Después, profesores y colegas vinieron a saludarme. Mi asesor, el profesor Santos , me estrechó la mano con firmeza. Luego se giró para saludar a mi familia.

Cuando le llegó el turno a Tatay, se detuvo de repente. Entrecerró los ojos al reconocerlo.

—Tú eres… Mang Ben, ¿no?

Tatay parpadeó sorprendido.

—Sí , señor… pero ¿cómo me conoce?

La expresión del profesor Santos se suavizó.

—Crecí cerca de la obra en construcción donde trabajabas en Ciudad Quezón. Nunca olvidaré el día que bajaste a un hombre herido de un andamio, aunque tú también estabas herido. Le salvaste la vida. Ese hombre era mi tío.

El silencio llenó la sala. Por un instante, los títulos, los diplomas, los grados, todo se desvaneció. Lo que estaba en el centro no era yo, sino el hombre que me había llevado, no sobre sus hombros, sino con su sacrificio.

Parte VII – La verdadera medida de un padre

El mundo puede ver a Tatay como un simple obrero de la construcción. Pero para mí, y para muchos que se cruzaron en su camino, él era un constructor de más que casas. Construyó seguridad. Construyó dignidad. Construyó futuros.

Puede que mi diploma de doctorado tenga mi nombre, pero cada letra está grabada con el sudor que goteaba de su frente, los callos que le partían las manos, las noches en las que llegaba a casa exhausto y aun así preguntaba:

“¿Cómo estuvo la escuela hoy?”

A los padres no los define la sangre, sino el amor. Y a veces, el hombre que huele a cemento y polvo es quien te lleva hasta tus sueños.

Để lại một phản hồi